Die PEN FT (1966) mit TTL-Belichtungsmesser und akzentuiert gestaltetem, die Schriftzug-Linie optisch verlängerndem Selbstauslöserhebel. -- Selten ist es so gelungen ein Erst-Design wie bei der PEN F nochmals zu verbessern.

Die PEN FT (1966) mit TTL-Belichtungsmesser und akzentuiert gestaltetem, die Schriftzug-Linie optisch verlängerndem Selbstauslöserhebel. -- Selten ist es so gelungen ein Erst-Design wie bei der PEN F nochmals zu verbessern. |

FORMATFRAGENHaben Sie schon mal vom Four Thirds System bei DSLRs gehört, einem von OLYMPUS und KODAK erfundenen Standard für digitale Bildsensoren?Wissen Sie wo der historisch herkommt? Dazu muß man weit ausholen - bis in die 1920er Jahre. Grundsätzlich war es eine großartige Idee Oskar Barnack's der den damals üblichen, perforierten 35mm Movie-Film zwecks Vergrößerung der Bildfläche quer zu nehmen und Aufnahmen in der Größe 24x36mm zu erhalten. Dahinter steckte die technische Unzulänglichkeit damaliger Filme und Objektive. Man wollte mit dem 35mm Film ein möglichst großes Aufnahmeformat erzielen, das möglichst wenig vergrößert werden musste. Das Ergebnis (die LEICA I) war hinsichtlich Kompaktheit wie Qualität der möglichen Aufnahmen das Optimum des seinerzeit erreichbaren, weshalb sich die LEICA sich in der darauffolgenden Dekade ja auch am Markt durchsetzte, ja einen Standard schuf. Dennoch wurde schon damals, und wird bis heute, das Format im Seitenverhältnis 1:1,5 (2:3) für die meisten Motive (außer horizontalen Landschaftsaufnahmen) als "zu lang" empfunden. Dies obwohl das Seitenverhältnis dem klassischen Ideal des "Goldenen Schnitts" von 1:1,618 nahekommt. Häufig müssen deswegen beträchtliche Teile bei Vergrösserungen weggeschnitten werden, zumal auch die meisten Fotopapiere - bis heute - das Format 1:1,33 aufweisen. Die erste NIKON (Nikon I, Nikon M) belichteten daher auch 24x32mm, aber zu jener Zeit (1950) hatte sich 24x36 als Längsformat schon durchgesetzt, was Schwierigkeiten mit Diarahmung (z.B. Kodachrome Verfahren) machte. Durch Halbierung von 24x36 erhält man zwei Hochformat-Aufnahmen 18x24, ist dem ursprünglichen Movie-Filmformat wieder näher und hat ein dem Ideal von 1:1,33 (bzw. 3:4) entsprechendes Format das bei den meisten Motiven, vor allem im "menschlichen" Bereich, mit wenig Verschnitt auskommt, also das Filmformat gut ausnützt. Zusätzlich erhält man 72 Aufnahmen je Kleinbildfilm - heute eher eine Lästigkeit, aber in Zeiten wo Film teuer war, ein gewichtiges Pro-Argument.  Aus diesem Grund wurde vor allem in den Fünfzigern ein Haufen "Filmsparcameras" gebaut, eigentlich "Kleinbild-Vollformate" mit geänderten Filmmasken und Bildvorschub, ähnlich wie beim Rollfilm der von 6x9 durch entsprechende Einlegemasken auf 6x4,5cm verkleinert werden konnte, wodurch man außerdem die Bildqualität erhöhte die zu den Ecken hin meistens recht übel wurde. Diese Cameras sahen den im Format 24x36 meist sehr ähnlich und wurden von den Herstellern zusätzlich angeboten. Deswegen will ich sie hier auch nicht behandeln. Desweiteren wurde schon in den Dreissigern die "ROBOT" sehr bekannt, die erste Kleinbildcamera mit motorischem Filmtransport (Federwerksmotor zum Aufziehen) -- die aber quadatische 24x24 mm belichtete und deswegen keine Halbformatcamera ist. Auch wenn man in den 1950'ern auch eine Variante für 18x24 baute, der aber nur im Behördeneinsatz Beliebtheit gewann. Vermutlich wählte man ursprünglich 24x24 weil damit der Filmvorschub motorisch schneller vonstatten ging und man Einbauplatz gewann für einen, bei dieser Antriebsart erforderlichen, Rotationsverschluss. PIONIERE AUS DRESDENDie meisten Erfindungen im Camerabau kamen vor dem 2. Weltkrieg nicht etwa aus Wetzlar oder gar Stuttgart sondern aus Dresden. Dresden und das Dresdner Umland war die unumstrittene Nr. 1 des Camerabaus - weltweit. Dort saßen kleine, ausgesprochen tüftelige Firmen die heute (mit Ausnahme von IHAGEE und vielleicht noch KW) fast niemand mehr kennt. Dass man in Dresden nach den Zerstörungen und Demontagen nicht so schnell in die Gänge kam wie die Japaner, für die das vielstrapazierte "Bei Null angefangen" viel mehr zutrifft als für Deutschland, ist als zeitlich erste Ursache für den Niedergang der Deutschen Cameraindustrie anzusehen (die natürlich nicht bloß einen einzigen, sondern eine ganze Reihe von Ursachen hatte). |

Korelle K mit vierlinsigem Schneider Xenar 3.5/35, bei Foto Rahn für 200 EUR + Aufgeld versteigert (Photographica VI) |

So gab es eine Fa. Franz Kochmann Fabrik photographischer Apparate, 1921 im Dresdner Bezirk A16 gegründet, die bald eine Reihe von "Korelle" genannten Cameras herstellt, darunter eine 6x6 Spiegelreflexcamera. Eine davon wird von einem japanischen Herrn erworben. Nach dem Krieg nimmt er sie auseinander und studiert die Konstruktionsprinzipien. Es ist der Präsident der Asahi Optical Company, später als PENTAX bekannt, und seine erste, der Reflex-Korelle gar nicht ähnliche, ASAHIFLEX Camera, ist ebenmässig wohlkonstruiert, kompakt und erfolgreich im Verkauf. Franz Kochmann's Firma aber ist leider kein dauerhafter Erfolg beschieden. Sein Gründer muß 1938 emigrieren (vielleicht war er jüdischer Abstammung, wie der Benno Thorsch von KW, nicht weit entfernt). Die Fabrikanlagen werden durch Kriegseinwirkung zerstört, spätert enteignet und gehen in der VEB Welta-Kamera-Werke. |

|

|

|

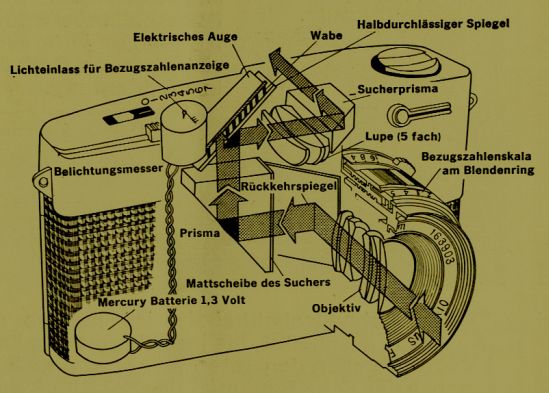

Sucheranzeige der PEN FT: Hochformat mit Microprismen im Zentrum. Links die Belichtungsanzeige, beleuchtet durch die Cameraoberseite (Der Zeigerwert für Null entspricht korrekter Belichtung bei Offenblende) |

| Sollte OLYMPUS nicht auch

eine Spiegelreflexcamera

im Programm haben wie PENTAX, NIKON, CANON oder MIRANDA, um

im Top-Segment

vertreten zu sein. Ja - man sollte. Man begutachtet die PENTAX SLR, die bestkonstruierte und kompakteste SLR ihrer Zeit - und verwirft sie als zu groß. Es muß eine echte OLYMPUS sein. Die Schwierigkeiten beim Bau einer Halbformat-SLR sind aber ungleich grösser - niemand hat bislang eine SLR gebaut die Bilder im Hochformat liefert. Folgerichtig lässt Maitani den Spiegel zur Seite anstatt nach oben schwenken, und spart danit trickreich Platz und Baubreite. Leider braucht man nun aber ein anderes Prisma, das den Strahlengang dreimal bricht, anstatt zweimal wie üblich beim Pentaprisma.. Damit wird fast automatisch das Sucherbild dunkler - zumal es am Suchereinblick ja nur halb so gross ist, und stärker vergrössert werden muss, als bei Normalformat SLRs. |

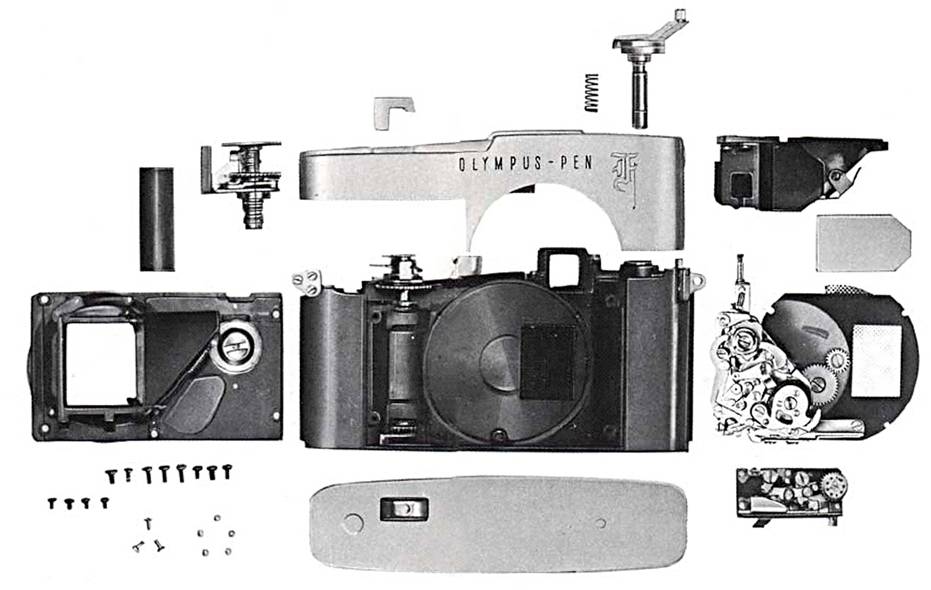

Bild von PEN FT/FV Reparaturanleitung auf olypedia.de |

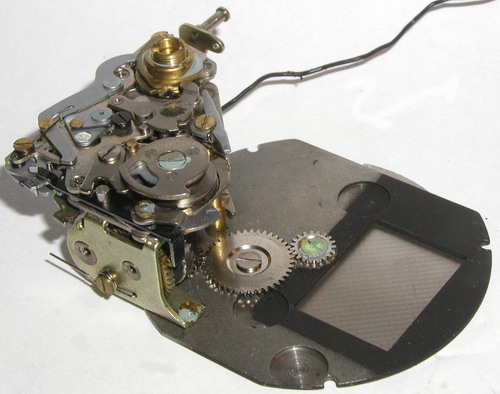

Noch dazu nehmen die Prismen

nun den Raum ein den man bräuchte für einen

Schlitzverschluss vom üblichen Typ Leica. Das relativ kleine Filmfenster

legt allerdings einen Rotationsverschluss nahe, der

hoch, aber flach ist und keine Wickelrollos für die

Verschlusstücher benötigt. Allein: so etwas hat noch niemand

gebaut - und bei 1/500s Belichtungszeit müssen sich die

Teile um's 10-20-fache schneller bewegen als bei einem

traditionellen Tuch-Schlitzverschluss, wo ja bekanntlich in

den kurzen Zeiten der Verschluss nicht schneller abläuft

sondern nur die Schlitzbreite verkleinert wird - so schnell

dass alle Versuche mit Stahl und Aluminium scheitern. Am

Ende verwendet man Titan

- ganz neu im Camerabau - und macht den rotierenden

Vorhang , mit Waben als Verstärkung, 3,5 Hundertstel mm

dünn, halb so dünn wie die besten Schlitzverschlüsse aus

Stahlfolie, die zu jener Zeit von CANON gebaut werden.... Am Ende löst man die Probleme - wobei die FT/FV Serien den besseren, überarbeiteten, langlebigeren Verschluss haben. Als Ergebnis hat man hier den schnellsten Schlitzverschluss der je in eine Kleinbildcamera eingebaut wurde - wobei die 1/500s immer ein bisschen hochgestapelt war, im Grunde erreichen die Verschlüsse "nur" 1/400-1/350s, was aber schnell genug ist, und man auch nicht merkt wenn man nicht Diafilm verwendet. |

Das

kann man auch hören: Eine Olympus Pen FT/FV löst mit einem

scharfen Schnappgeräusch aus - sie gehört zu den leiseren SLRs, aber

flüsterleise ist sie nicht. Stattdessen meldet sie "Ich habe

fertig!" ihrem Fotografen in vertrauenerweckender Weise... Bauweise: Die Pen F ist in fortschrittlicher und eigentlich reparaturfreundlicher Modulbauweise (Ganzmetall) konstruiert. An solche Dinge wie Rückschwingspiegel, Springblende, Offenblendmessung bei der PEN FT denkt Maitani und sein Team natürlich auch. Zu jener Zeit sind die noch keineswegs bei allen SLRs selbstverständlich. Und weil der Rotationsverschluss auch bei schnellster Verschlusszeit das Bildfenster vollständig freigibt, kann man auch bei 1/500s blitzen. Das geht sonst nur mit Zentralverschluß, aber es gibt keine Zentralverschlußobjektive mit größerer Öffnung als f/1.8 - normal ist f/2.8. Olympus kann aber sogar f/1.2 bieten. Es grenzt an ein Wunder, und ist nur mit Großserienfertigung (50-60.000 Cameras pro Jahr) zu erklären dass die PEN F bei allem auch noch preiswerter ist als Vollformat SLRs vergleichbarer Klasse. Sie als Halbformatcamera teurer zu verkaufen ginge schlecht.. Aber viel verdient haben wird man mit ihr nicht - schliesslich ist fast alles an ihr anders als an gewöhnlichen SLRs. Und auch Objektive für den kleineren Bildkreis muss man eigens entwickeln - und tut dies in respektabler Zahl! Wahrscheinlich setzt man eben genug ab um den BreakEven Point zu erreichen - aber ein großer wirtschaftlicher Erfolg wird die PEN F für Olympus nicht. Ihr Schöpfer Maitani nennt sie in späten Jahren gar einen wirtschaftlichen Mißerfolg, und erklärt auch warum: "Olympus hatte alle Patente, und kein anderer Hersteller konnte Half-frame SLRs nachbauen. Es gab keinen Boom." |

|

| Produktionszahlen

der

PEN F Serie (anhand der Seriennummern geschätzt;

realistisch vermutl. -20%) |

||||

| PEN F |

PEN FT |

PEN FV |

Gesamt |

|

| 1963 |

100.000-120.000 |

20.000 |

||

| 1964 |

120.000-170.000 |

50.000 |

||

| 1965 |

170.000-240.000 |

70.000 |

||

| 1966 |

240.000-290.000 |

100.000-120.000 | 70.000 |

|

| 1967 |

120.000-190.000 |

100.000-105.000 |

75.000 |

|

| 1968 |

190.000-250.000 |

105.000-115.000 |

70.000 |

|

| 1969 |

250.000-305.000 |

115.000-120.000 |

60.000 |

|

| 1970 |

305.000-340.000 |

120.000-125.000 |

40.000 |

|

| 1971 |

340.000-345.000 |

25.000 |

||

| 1972 |

365.000-375.000 |

10.000 |

||

| Gesamt |

190.000 |

275.000 |

25.000 |

490.000 |

|

Es ist

merkwürdig, aber auch LEICA

arbeitet zwischen 1962 und 1967 an einer

Halbformat-SLR genannt LEICAFLEX 18X24 - mit

Federwerksmotor - und verwirft den Prototypen. Die PEN F

ist so gut dass selbst einer LEICA wohl nicht genug Luft

zu Leben geblieben wäre. Der Prototyp wurde 2006 für 60.000 EUR bei Westlicht Auctions in Wien versteigert (inkl. Aufgeld) und ging nach Japan (Photo Westlicht). Was das Formgefühl angeht, scheint Maitani - vielleicht durch die LEICA IIIf seiner Jugend - genau zu wissen wie man eine Camera gestaltet, und wo die Bedienungselemente sitzen müssen. |

|

Die PEN F

(erste Version, 1963, ohne Belichtungsmesser und

Selbstauslöserhebel, dafür verzierten "F", nur in chrom

erhältlich, Preis USD 149,90). Der Objektivanschluss ist gegenüber den klassischen LEICA Proportionen noch stärker zur kurzen Seite hin verschoben was die dynamische Wirkung erhöht. Modern und sachlich die abgerundete Form. Die assymetrisch gestaltete Belederung (stärker strukturiertes Material als üblich) verleiht besonders der Chrome-Version besonderen Chic. Das 38/1.8 Objektiv (6 Elemente/ 5 Gruppen) ist ein moderner Ultron-Typ und nicht nur äußerst leistungsstark sondern auch von kurzer Baulänge und wirkt an der Camera deshalb gut proportioniert, und erhöht die Jackentaschentauglichkeit. 1966 kam die oben abgebildete Pen FT heraus, mit TTL-Belichtungsmesser, gegen Aufpreis auch in schwarz erhältlich. Es gab auch ein (etwas größeres und 30 USD teureres) 40/1.4 - sowie ein superlichtstarkes 42/1.2 und ein 38/2.8, die "Mutter aller Pancake- Objektive". Dieses war aber bloß bis 0,8m nah einstellbar gegenüber 0,35m(!) der 38/1.8 und 40/1.4. |

|

Das Objektivprogramm zur Pen F umfasst eine recht große Reihe, allesamt speziell auf die Belange der Halbformatcamera gerechnet. Nur im Weitwinkelbereich kann man mit des Vollformat-Konkurrenz nicht ganz mithalten. Bis auf das vierlinsige Pancake 38/2.8 und das als "Einsteigerobjektive" von Olympus verworfene, deswegen seltene Zuiko-D 38/2.8 sind alles komplexe, moderne Konstruktionen, die ihre auch heute noch ausgezeichneten Fähigkeiten nur mit feinkörnigem Film (Farbfilm z.B. Ektar 100) zum Ausdruck bringen können. Links: Die seltenste Camera der Reihe (ca. 25.000 gebaute Exemplare) ist die ab 1967 gebaute Pen FV, ohne Belichtungsmessera und deswegen voll-durchlässigem Spiegel und (angeblich) etwas hellerem Sucherbild. Mit USD 169,90 war sie auch 20 USD billiger. Als Zubehör gab es (wie schon für die Pen F) einen auf das Zeitenrad aufsteckbaren Belichtungsmesser für USD 24,95. Hier eine der letzten der Serie, mit dem seltenen lichtstärksten Standardobjektiv, 42mm/f1.2 (gekauft mit Beschlag in einem der verkitteten vorderen Elemente, wurde von mir demontiert, gereinigt und mit Canadabalsam neu verkittet) Es wird oft behauptet der Belichtungsmesser der FT gehe ungenau, und ihr Sucherbild sei merklich dunkler als das der FV oder Pen F. Nach meiner Erfahrung lässt sich das so generell nicht sagen. Für den "User" möchte ich die Pen FT uneingeschränkt empfehlen. Nicht bloss weil es sie in chrom und in schwarz gibt, also jeder "nach seiner Facon selig werden" kann - bei dieser so schönen Camera eine wirklich schwere Entscheidung... Die Pen FT wurde am längsten und häufigsten gebaut, so dürfte es am leichtesten sein ein hübsches und voll funktionsfähiges Exemplar unter ihnen zu finden.... |

| US 2983205 | Maitani, Yoshishisa | 26.12.1957 | Mechanism assoc.with exposure meter | (Blendensteuerung) |

| US 3250195 | Maitani, Yoshishisa | 17.02.1964 | Viewfinder for Single-Lens Refelx Camera | (Porroprism Finder) |

| US 3251287 |

Maitani, Yoshishisa |

17.02.1964 | Drive for Rotary shutter used in camera | (Rotationsverschluss) |

| US 3421407 | Hiruma, Kenji |

08.12.1964 |

Porro

Prism

Viewfinder with exposure meter |

(TTL-Messung mit Porroprisma) |

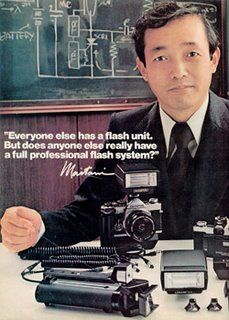

Vorträge von Yoshishisa Maitani zur Entwicklung der PEN F und OLYMPUS OM: http://www.olympus-global.com/en/corc/history/lecture/Exkurs: Japanische Cameras und ihre DesignerDie Japanische Cameraindustrie verdankt ihre nun 45 Jahre andauernde Weltmachtstellung - neben ihren Arbeitern - vor allem ihren Konstrukteuren. Die meisten blieben unbekannt - ihre Namen wären fast vergessen, vor allem im Ausland, gäbe es nicht ihre Patentschriften. Sie waren nicht die typischen Eigenbrötler und Tüfter. Eher traten sie hinter ihre "Teams" zurück. Sie entwickelten auch nicht ohne Rücksicht auf die Kosten und die Wünsche des Marktes, allein mit dem Blick auf das "technisch Mögliche". Vielleicht waren ihre Produkte auch deswegen erfolgreicher als die ihrer vergleichsweise berühmten Deutschen Kollegen. Unter ihnen allen ist Yoshihisa Maitani, der Vater der OLYMPUS PEN und OM-Serie, am bekanntesten geworden. Auch deshalb weil OLYMPUS seine Person (ab 1978) besonders herausgestellt hat und auch ihre Firmengeschichte mehr in aktuelle PR-Campagnen einband, als z.B. CANON oder PENTAX das taten oder tun. |

|

Für die meisten Konstrukteure

ist das Äußere eines

technischen Gegenstand nur Hülle, eine notwendige Form, sie

wird vorgegeben durch seine (vermeintlich wichtigeren)

inneren Eigenschaften. Die Folge ist, dass der "User" sich

der technischen Form zu fügen hat! So war das früher bei

allen technischen Gegenständen, natürlich auch bei Cameras,

oder Autos. Für den Designer ist die Arbeit an

diesem Punkt nicht beendet -- im Gegenteil, hier wird sie

erst richtig schwierig. Maitani's Cameras,

sei es die Pen-Serie, die PEN-F, die OM1/OM2 oder die XA,

atmen förmlich den Willen

zur Form -- und zwar keine x-beliebige die sich

nur jemand ausgedacht hat der von der eigentlichen Sache

nichts oder wenig versteht, sondern den für den vorgegebenen

Zweck bestgeeigneten !

Und die muß man erst einmal finden. (Erinnern wir uns,

Maitani war seit seiner Jugend Fotograf, seine Bilder wurden

sogar publiziert, und er fotografierte mit keiner x-beliebigen Camera,

sondern der damals besten

der Welt) Um es etwas platt zu formulieren, es können nur wenige als Designer glänzen. Sie dürfen aber nicht abgehoben sein. Auch von Oskar Barnack, Erfinder der LEICA und zweifellos nicht bloß Konstrukteur sondern Designer von Format, wird ähnliches berichtet: in sein kleines Büro, das direkt der Fertigung angeschlossen war und Wände aus Glas hatte, kamen oft Meister herein wenn Teile zu verbessern waren. Die wichtigste gute Eigenschaft des Designers, den Willen zur Formgebung, findet man bei allen hervorragenden oder ästhetisch ansprechenden Produkten. |

| Aus Deutschland ist die oben

gezeigte Korelle K ein schönes Beispiel. Bekannter sind

natürlich die Schraubleica (I/II/III), die Contax II/III

oder die Leica M3/M2. Japanische Design-Klassiker sind die

Canon VI/P Serie, die Pentax (1957), die Nikon SP und (mit

Einschränkungen hinsichtlich der Originalität) Nikon

F. In den Siebzigern waren neben der Olympus OM die

Pentax M-Serie gelungene Designs, und (wieder mit

Einschränkungen) die Nikon FM/FE, und Canon AE-Serie. Und heute? In gereiften Märkten beobachtet man häufig Rückschritte im Design, dazu gehört bereits wehmütige Besinnung aufs Traditionelle und die "Retro"-Welle. Warum müssen Cameras immer noch wie traditionelle Film-SLRs aussehen obwohl sie längst digital sind und im Prinzip jede ergonomisch günstige Form annehmen können? Insofern wäre aus jüngerer Geschichte die OLYMPUS E-1 ein besseres Beispiel eigenständiger Formgebung als z.B. die gutverkaufte CANON EOS-Serie. Design bedeutet nicht sich dem Mainstream anzupassen sondern im Gegenteil, etwas bewusst anders zu gestalten als die Konkurrenz. In der Photo-Branche sucht man das heute meist vergebens. Yoshihisa Maitani, der am 30.07.2009 mit 76 Jahren starb, vielleicht einer der letzten der "ganz großen" Erfinder im Photogeschäft, war da ganz anders: Vielleicht war er der wahre Nachfolger Oskar Barnack's -- in dem Sinne, dass er Dinge, die alle anderen als unveränderlich ansahen, hinterfragte, neu durchdachte und revolutionär weiterentwickelte. Sein Denken war dabei immer gerade und zielgerichtet, wie er auch noch als Pensionär seinen jüngeren Zuhörern auf unnachahmliche Art zu zeigen vermochte, und verband ingenieurs- wie marketingmässige Aspekte in seltener Harmonie...  Maitani-San mit seinem "Lieblingsspielzeug".... Wie ging es weiter mit den Halbformat-Cameras ?1967 gelingt es ROLLEI eine Kleinbildcamera herauszubringen, die trotz des vollen Formats 24x36 kleiner ist als eine OLYMPUS PEN, und außerdem noch ein Beispiel sehr guten Industriedesigns ist : die Rollei 35. Das gräbt der PEN Reihe am oberen Ende das Wasser ab. Am unteren Ende der Preisskala tun es die in Mode kommenden Point&shot Cameras für 127 Instamatic Cassettenfilm. Die gegenüber dem Halbformat technisch schlechtere Lösung wird von Filmherstellern wie KODAK gepusht und hat eine Zeitlang Erfolg.Jedenfalls hat OLYMPUS in zehn erfolgreichen Jahren VOIGTLÄNDER als führenden Hersteller von Kleinbild-Suchercameras ab- und in den Graben gedrängt. Und Voigtländer's Webslogan "Weil das Objektiv so gut ist..." vom Kopf auf die Füße gestellt: Erstens, dass es eben doch auf die Camera ankommt. Und zweitens, dass es mehr als einen Hersteller gibt der so gute Objektive bauen kann... Aber Anfang der 1970er Jahre ist Zeit für einen Paradigmenwechsel, die Ära des Halbformats geht langsam zuende. Längst verkauft Olympus mehr Voll- als Halbformat-Suchercameras. Erst 1979 landet OLYMPUS wieder einen großen Wurf im Sektor der Kleinbild-Suchercameras mit der XA-Reihe. Im Spiegelreflex-Segment aber baut OLYMPUS 1972 die OM-Serie die allem die Krone aufsetzt, und auch wirtschaftlich ein Erfolg wird: ebenso klein und leicht wie die PEN-F, nicht so revolutionär, aber dafür 24x36mm Vollformat.... dies aber ist eine Geschichte die ein anderes Mal erzählt werden soll... Der "neue" Four Thirds StandardVom Halbformat (half-frame) bleibt das Seitenverhältnis

von 3:4 bis heute aktuell - auch wenn es längst keine

Cameras mehr für 18x24mm Kleinbild gibt - und "Four

Thirds" heute von der Fläche um die Hälfte kleiner ist,

nämlich 13 x 17,3mm. Seit 2 Jahren hat OLYMPUS nun mit dem

"Micro

Four Thirds" einen neuen Standard creiert, für

Cameras mit um 20mm kürzerer Schnittweite verglichen mit

DSLRs. Diese Cameras können nur noch einen LifeView

Sucher haben, wodurch sich die Anforderungen an diesen

natürlich erhöhen. Dadurch werden aber erstmals wieder

Cameras mit kompakten Abmessungen und wechselbaren

Objektiven ermöglicht, wie bis 1972 bei der PEN F. Und

diesmal hat man einen marktoffenen

Standard geschaffen und auf Patentschutz

verzichtet. Die erste Camera für diesen Standard war die

Panasonic Lumix G-1 (an die sich auch PEN-F Objektive

adaptieren lassen). Nun hat Olympus selber eine Camera in

diesem Format vorgestellt: Die digitale OLYMPUS E-P1 (12,3 Mio

MP, Preis 750 €) Ob mir diese neue Camera wirklich

gefällt, weiss ich ehrlich gesagt noch nicht. Sie wirkt

nach aussen wie eine Metallcamera und wird auch als solche

vermarktet, innen

ist

sie aber aus Plastik! |

yahoo.de

yahoo.de